Il y a quelques semaines, j'ai rédigé un petit bilan de la bibliographie concernant la pollution aux microplastiques. C'était... c'était pour un ami, qui en avait besoin.

Quoi qu'il en soit, j'ai décidé de résumer ce petit bilan et d'en faire profiter mes lecteurs. Alors nous voilà, sur ce blog, à parcourir ces lignes.

Alors sans plus tarder, commençons.

1) Les microplastiques ? Qu'est-ce que c'est ?

Les microplastiques sont des morceaux de plastiques qui mesurent moins de 5 mm de longueur.

Ils viennent principalement de la dégradation au cours du temps des déchets plastiques plus gros, comme des sacs de courses, qui se retrouvent dans la nature et subissent l'effet de l'eau, du sel, des ultraviolets du Soleil. A l'échelle de la planète, 300 millions de tonnes de plastique sont produits chaque année. Malheureusement, 79 % sont rejetés dans la nature, ce qui représente 237 millions de tonnes de déchets plastiques par an. Aujourd'hui 6.3 milliards de tonnes de déchets plastiques ont été rejetés de par le monde.

D'ailleurs, la WWF a conduit une étude sur le sujet, je vous laisse la parcourir.

Rapport de la WWF sur les microplastiques

| |||

| Photographie d'un déchet plastique dans l'océan. |

Les types de plastiques retrouvés le plus souvent sont le PVC (polychlorure de vinyle), le PET (polyéthylène), le polyuréthane, le polystyrène et le polypropylène.

Mais les microplastiques n'ont pas tous la même origine. Ces composés sont utilisés dans certains produits phytosanitaires (pesticides...) mais aussi parfois ... Dans le dentifrice. Oui, je parle bien de ces petites billes dans le dentifrice sensées polir l'émail de nos dents.

Décidément, entre les nanoparticules et les microbilles de plastique, on rajoute vraiment n'importe quoi dans le dentifrice.

Vous saviez qu'à une époque, rajouter du radium dans le dentifrice était un gage de qualité ?

Comment ? Vous n'aviez pas envie de le savoir ? Je vous en prie, c'est tout naturel.

Le linge aussi peut produire des microplastiques. Pendant le lavage du linge, des fibres de tissu, que ce soit de la laine, du lin ou un polymère quelconque, sont relâchées dans l'eau de lavage, qui sera évacuée vers les stations d'épuration. Malheureusement, toutes les fibres ne sont pas retenues par le traitement de l'eau et certaines se retrouvent dans la nature.

Aujourd'hui, on retrouve donc des particules de plastique dans énormément de milieux différents: dans la terre où les pesticides contenant des microparticules sont utilisés, mais aussi dans les cours d'eau et finalement dans les mers et les océans du monde.

On retrouve des particules de plastique dans tous les recoins du monde, jusqu'au sommet des montagnes, et même dans la glace de la banquise !

|

| Photographie d'un paysage recouvert de glace. Des particules de plastique ont été retrouvées partout sur la planète, jusque dans les endroits les plus reculés. |

A retenir:

- Microplastiques: fragments de plastiques de <5 mm de long

- Leur origine: fragmentation de déchets plastiques plus gros, eau de lavage du linge, microbilles dans les produits du quotidien

- 6.3 milliards de déchets plastiques au total dans le monde

- Les déchets plastiques sont retrouvés dans tous les endroits du monde

2) Exposition/danger pour l'Homme et la Nature ?

Ayant pris connaissance de cette contamination, les scientifiques du monde entier ont commencé à évaluer l'effet de l'exposition à ces particules sur les organismes aquatiques.

D'ailleurs, la plus grande partie des travaux effectués sur le sujet concernent les organismes marins, au détriment de l'eau douce et du sol.

Pour évaluer cette contamination, des organismes spécifiques sont utilisés comme référence, pour des raisons pratiques. L'exemple le plus courant est la moule, puisque c'est un organisme qui filtre l'eau et ne bouge pas. On peut donc facilement retrouver les particules de plastique absorbées et être sûrs qu'elles proviennent du même endroit.

Les moules ont tendance à accumuler les particules de plastique, qui sont donc plus concentrées dans ces mollusques que dans leur environnement: on parle de bioaccumulation.

Ces particules, à cause de leur petite taille, ont tendance à interagir avec leur environnement: par exemple, des substances dissoutes dans l'eau, comme des pesticides, peuvent se fixer (s'adsorber) à la surface des particules, qui pourront en retour libérer des additifs chimiques comme les phtalates, ou le bisphénol A.

Des bactéries aussi peuvent se fixer sur ces particules.

Les effets constatés dépendent de la nature chimique du polymère utilisé, mais aussi des additifs ajoutés pendant la fabrication.

Ainsi, le PVC et le polyuréthane seraient plus toxiques que le polyéthylène (PET).

A retenir:

- Bioaccumulation: accumulation d'un polluant dans un organisme vivant. Cette concentration dans l'organisme peut être largement supérieure à celle de l'environnement, et s'accentuer dans la chaîne alimentaire.

- La moule est l'organisme le plus utilisé pour des recherches d'effets d'une pollution puisqu'elle filtre l'eau et ne bouge pas.

- L'effet des particules de plastiques sur un organisme dépend de la nature du polymère, des additifs qu'il contient et des substances qui y sont adsorbées.

3) Et nous, sommes-nous exposés ?

Oui, en effet, nous sommes exposés à des microplastiques. D'après le rapport de la WWF de 2009 "No plastic in Nature" nous sommes exposés à 5 grammes de microplastiques par semaine.

La source principale d'exposition serait l'eau de boisson, puis l'alimentation, notamment via les produits de la mer. L'air arrive en dernière position avec une exposition relativement basse.

Les effets sur l'Homme ont été évalués sur des cellules intestinales humaines, directement exposées à cette contamination. En 2019, S.Wu et son équipe ont exposé ces cellules à différentes concentrations de particules de polystyrène pendant 24 heures. Leurs résultats indiquent que les cellules exposées présentent des signes liés à l'inflammation et une plus grande mortalité comparée aux cellules non-exposées aux particules. De plus, les effets obtenus dépendent de la dose utilisée: plus la concentration en particules est importante, plus l'effet est important.

A retenir:

- L'Homme serait exposé aux microplastiques par l'eau de boisson, la nourriture et l'air (et certains produits cosmétiques)

- L'exposition représenterait environ 5 grammes par semaine

- L'exposition aux microplastiques pourrait provoquer une inflammation des cellules intestinales et une hausse de la mortalité de ces cellules

4) Des pistes pour remédier au problème ?

J'ai conscience que la lecture de cette article peut alarmer certaines personnes, du fait de la nature même du sujet traité.

Heureusement, des pistes sont envisagées, des solutions sont proposées, et des projets sont mis en place pour tenter d'y remédier.

Toutes ces solutions tiennent en trois grands thèmes: diminuer le rejet du plastique dans la nature, enlever le plastique présent dans l'environnement, et enfin faire disparaître ce plastique.

Tout d'abord, pour faire diminuer le rejet de plastique dans la nature, les mesures proposées sont généralement basées sur l'action des citoyens: utiliser des sacs, des récipients ou des emballages réutilisables plutôt qu'en plastique, jeter ses déchets dans une poubelles plutôt que par terre...

Pour une fois, les pays occidentaux ne sont pas les pires élèves: d'après l'article de CJ. Rhodes paru en 2018, les 5 pays dont les rejets de plastique sont les plus importants sont la Chine, l'Indonésie, les Philippines, le Vietnam et le Sri Lanka.

|

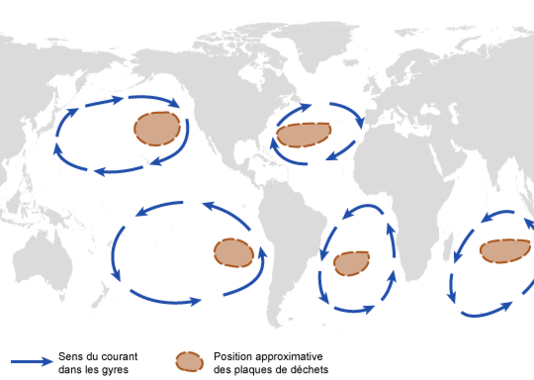

| Carte du monde illustrant la concentration des déchets dans les gyres océaniques. Les courants circulaires des océans (gyres) permettent l'accumulation des déchets dans des zones spécifiques. |

Ensuite, différentes mesures sont envisagées pour réduire la quantité de plastique présente dans les océans, comme les opérations de nettoyage de plages ou, de façon plus ambitieuse, des opérations de nettoyage de l'océan à grande échelle, comme Ocean Clean-up.

Allez voir le site Internet du projet Ocean Cleanup !

Enfin, pour faire disparaître le plastique, des plastiques biodégradables appelés bioplastiques ont été développés. Ces bioplastiques sont biosourcés, ce qui veut dire qu'ils sont dérivés de substances naturelles. Par exemple, la cellulose du bois, la pectine des pommes et l'acide lactique des yaourts permettent déjà de produire des polymères biodégradables.

On peut aussi utiliser des additifs, des substances chimiques qui vont permettre au plastique de se décomposer dans l'environnement. Les plastiques ainsi produits sont appelés oxo-plastiques.

Cette solution ne fait pas l'unanimité.

Une autre solution serait d'utiliser des micro-organismes capables de dégrader le plastique.

D'après une étude de AK.Urbanek publiée en 2019, certaines bactéries et champignons produisent des enzymes, des outils moléculaires capables de dégrader certains polymères de plastiques comme le polyuréthane. Il est donc question d'utiliser ces organismes, ou au moins leurs enzymes, pour détruire nos déchets plastiques. Ce serait un moyen propre et efficace de nous débarrasser de cette énorme quantité de plastique qui sera récupérée dans l'océan, par exemple.

Jusqu'ici les plastiques biodégradables ne font pas encore l'unanimité dans la communauté scientifique, il faudra encore les développer avant de rendre cette solution satisfaisante.

Il faudra aussi s'assurer que les bactéries capables de dégrader les polymères de plastique ne produisent pas de substances néfastes à partir de nos déchets, même si pour l'instant il semble que les substances produites soient inoffensives. Et, évidemment, il nous faudra des enzymes capables de dégrader chaque type de polymère, ce qui n'est pas encore le cas.

A retenir:

Pour faire diminuer la quantité de déchets plastiques:

- Utiliser de préférence des emballages ou des récipients réutilisables

- Opérations de nettoyage des plages, projets de nettoyage des océans

- Utiliser des plastiques biodégradables

- Utiliser des bactéries ou des enzymes capables de dégrader les polymères de plastique

- Tester et valider les technologies avant de les utiliser

La mer est un endroit formidable qu'il nous reste encore à découvrir, où nous pourrons trouver de nouvelles idées pour l'avenir, de nouveaux médicaments, des innovations technologiques, de nouvelles façons de voir le monde. Il est temps pour nous d'apprendre à en prendre soin.

Sources

Site Internet

Ocean Cleanup

https://theoceancleanup.com/

Articles:

Rhodes CJ. 2019.”Plastic pollution and potential solutions”.Sci Rep. 9(1):6633. doi: 10.1038/s41598-019-43023-x

Rapport de la WWF "No plastic in nature"

WWF. (2019). No plastic in nature: Assessing plastic

ingestion from Nature to People. Consulted on

http://awsassets.panda.org/downloads/plastic_ingestion_press_singles.pdf

Wu S, 2019: effet des microplastiques sur des cellules intestinales humaines

Wu S, Wu M, Tian D, Qiu L, Li T. 2019. “Effects of polystyrene microbeads on cytotoxicity and transcriptomic profiles in human Caco-2 cells”. Environ Toxicol. doi: 10.1002/tox.22885

AK Urbanek, 2019: enzymes qui dégradent le plastique

Urbanek AK, Mirończuk AM, García-Martín A, Saborido A, de la Mata I, Arroyo M. 2019. “Biochemical properties and biotechnological

applications of microbial enzymes involved in the degradation of polyester-type

plastics” Sci Total Environ. doi: 10.1016/j.scitotenv.2019.135577

Images:

Un sac plastique dans l'océan

http://static.wixstatic.com/media/e5dcc5_bf8b703383f24e089cc043e689683cc2~mv2_d_2200_1258_s_2.jpg_srz_941_538_85_22_0.50_1.20_0.00_jpg_srz

Dentifrice

https://glslcities.org/wp-content/uploads/2015/05/microbilles.jpg

Machine à laver

https://image.darty.com/gros_electromenager/lavage_sechage/lave-linge_hublot/bosch_waq28413ff_l1406114020480A_150830788.jpg

Paysage enneigé

https://blogger.googleusercontent.com/img/b/R29vZ2xl/AVvXsEj_Ygc5IYZTnfvuNwX2V6RBX3LJZy8I4SuxV2a3tGSvav2-U07BmHkCxGLA8ffbnrsGqQXvp4W60A_NNtf6EbvRG9IUMatBkgOPzZK9wz-3-dgZl8xYqbD6fcPBnrfSxN6PAjbyuZs17a0/s1600/04.jpg

Bouteilles de bioplastique

https://i1.wp.com/www.leblogdelusinagedeprecision.com/wp-content/uploads/bioplastique_pla_smide_usinage_plastique.png?w=630

Fermenteurs industriels

http://image.made-in-china.com/43f34j10mMbEegvBkCoW/Stainless-Steel-Beer-Fermenter.jpg

Navire Ocean Cleanup

https://assets.theoceancleanup.com/app/uploads/2019/03/largest_cleanup-1920x1280.jpg

Nettoyage de plage

https://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/9/99/Sailors_clean_a_beach_in_Diego_Garcia..jpg/1200px-Sailors_clean_a_beach_in_Diego_Garcia..jpg

Gyres océaniques

https://www.cartograf.fr/img/7eme_continent/carte_7eme_continent_gyres_dechets.png